J’avais fini par m’habituer à notre mutisme, aux visites qui s’en trouvaient écourtées, à mon soulagement si peu coupable. Mais cette situation hors du commun bouscule le temps et obstrue nos lèvres autrement que par l’ennui. Notre distance, aménagée de notre plein gré depuis des années, m’apparaît maintenant dans toute son inhumanité.

J’ai furieusement envie de fumer. C’est une réaction physique, le besoin de me libérer du masque quelques instants. Avec son corps résolument tourné ailleurs, son visage est déjà en train de disparaître. Je vois alors notre capacité à normaliser l’anormal pour ce qu’elle est : monstrueuse. Je me suis accommodée de son silence buté comme d’un confort mérité. Je me lève de ma chaise.

– Je vais fumer une cigarette.

– Je viens aussi.

Je me retourne, surprise. Comme je ne vois pas sa bouche, sa voix pourrait provenir de n’importe où. Ce n’est peut-être pas elle qui a parlé.

– Je croyais que tu ne fumais plus ?

Sans me répondre, elle sort un paquet de Vogue du tiroir de son chevet.

– Ce n’est pas une bonne idée. Avec tes problèmes pulmonaires…

Elle s’avance déjà vers la porte. Ses yeux clairs pétillent, sarcastiques. Bien sûr, depuis quand écoute-t-elle mes conseils sensés ? Je lui emboîte le pas. Son jeans un peu large fait flotter ses jambes. En dépit de sa canne, elle marche comme une comtesse. Pressée et décidée. Nous traversons rapidement le bâtiment à la fois déserté et bourdonnant d’une inquiétude sourde. Si elle a peur, elle n’en montre rien. J’essaie de faire comme elle.

Il y a quatre personnes sur la terrasse, trois employés et un résident. Nous attendons notre tour, nous ne pouvons pas être plus de cinq à la fois.

Une fois à l’air libre, nous abaissons enfin nos masques sur nos gorges, ça nous fait comme d’énormes goitres. Je l’observe à la dérobée. Malgré son âge, elle garde ses cheveux longs, détachés. Avant, ses boucles nerveuses me faisaient penser à des tourbillons d’eau coincés entre des pierres. Je m’étais imaginé que si on ôtait la digue de cailloux, ma mère s’écoulerait au loin sans moyen de la retenir.

Grande et maigre, elle fume en levant son menton comme une personne qui a conscience de son importance. Ses ongles sont impeccablement manucurés en grenat. Machinalement, je regarde les miens, rongés et abîmés. Elle m’a toujours un peu impressionnée. Surtout, elle m’a souvent foutu la honte quand j’étais enfant. Combien de fois j’ai espéré qu’elle soit comme les autres mères, moins bizarre, plus discrète. Son rire était terrible. Elle ne ressentait aucune gêne à rire fort, même si elle était la seule à rire. Je me demande si elle rit encore comme ça. J’en doute. Je tire sur ma cigarette. Décomplexée, elle m’apparaissait parfois comme féroce. Egoïste, aussi. Ma fumée s’échappe, la sienne aussi. Qu’aurait-elle fait, avant, sur cette terrasse ? Elle se serait peut-être mise à chanter. Et j’aurais rougi de honte.

Le pire, c’était son imprévisibilité. Ses brusques changements d’humeur, ses réactions disproportionnées ou déplacées. A ceux qui idéalisent l’anticonformisme, je propose un séjour au pays de mon enfance en compagnie de ma mère. Je réalise soudain le ridicule de m’accrocher aussi puissamment à ces miettes aigres du passé. Je croise son regard, elle a l’air fatiguée. Ses lèvres s’entrouvrent comme si elle s’apprêtait à parler, ou même à chanter. Mais elle détourne le visage. Que reste-t-il de son instabilité ? Un instant, celle qu’elle a été me manque.

Nous écrasons nos cigarettes et remontons nos masques sur nos bouches qui gardent, fortement condensé, le goût âcre du tabac.

De retour dans la chambre, elle va dans la salle de bains. Je regarde par la fenêtre. La visite touche à sa fin. Dans ma tête, c’est soit le vide, soit le vrombissement d’un essaim de mouches. Je suis incapable de réfléchir, de mettre de l’ordre, d’avoir le recul nécessaire. J’aurais tant de choses à lui dire, mais rien ne vient. Il n’y a maintenant plus de place pour la banalité et je ne sais pas comment dire l’essentiel. En fait, c’est même pire. Je ne sais plus comment dégager l’important de tout le reste, du marasme, de la gêne, de la peur. Cette urgence m’ôte les mots. Je n’y étais pas préparée, et je n’y arrive pas.

Je l’entends refermer la porte des toilettes. La déception comprime ma gorge lorsque je lui dis :

– Je vais y aller.

Je me tourne vers elle. Elle me regarde avec intensité, ses yeux bleus sont immenses. C’est alors que je remarque une inscription sur son masque. Je m’approche pour pouvoir lire. C’est tordu et presque illisible. Au niveau des lèvres, elle a écrit au crayon noir: Je t’aime, ma fille.

Raluca Antonescu

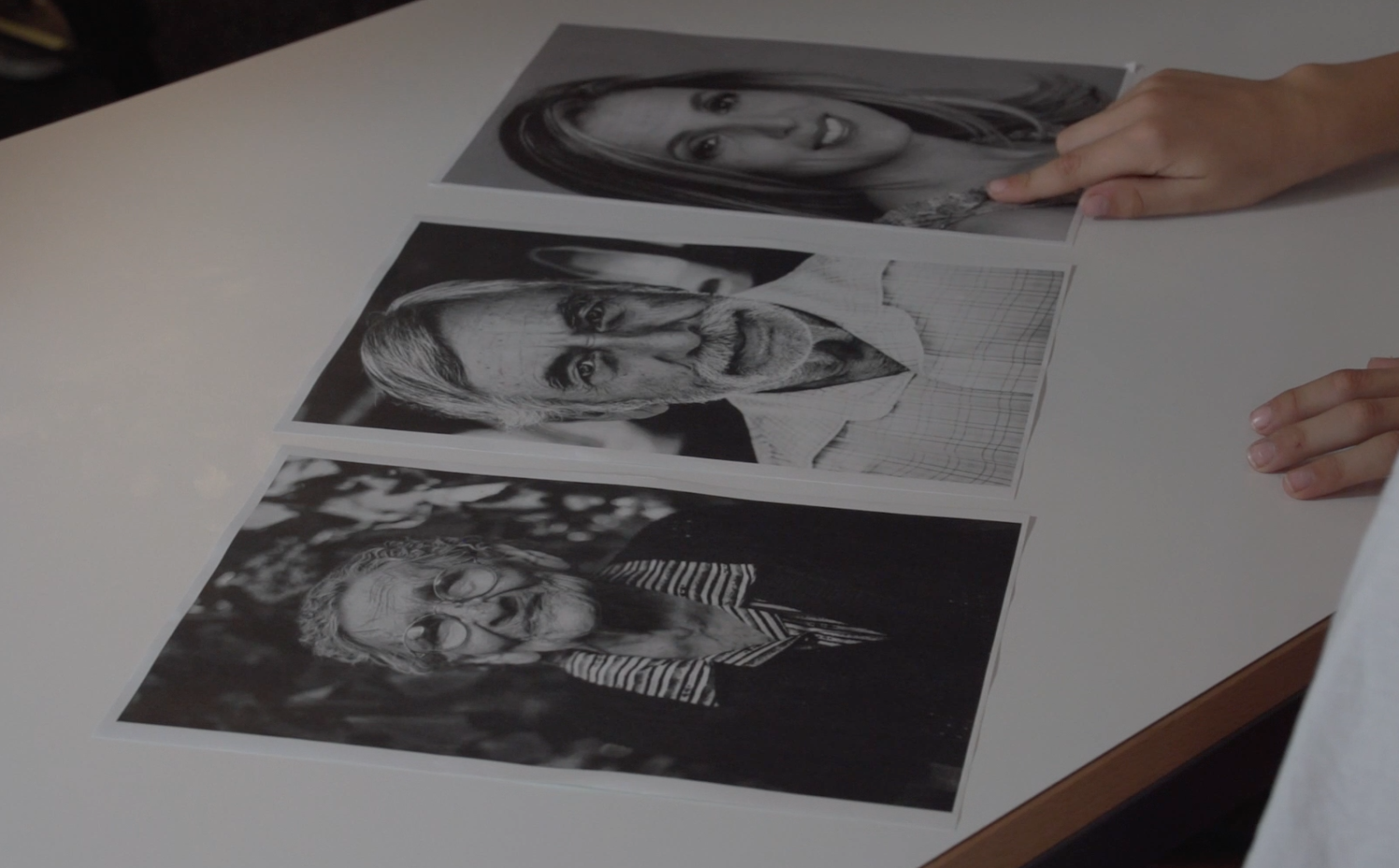

© Portrait: Caroline Fernandez